ㅣ빙상계 각종 논란의 중심에 있는 한국체대 전명규 교수. 빙상인들은 '전 교수를 만나려면 3중 보호막을 뚫어야 한다'고 얘기한다. 과연 사실인지 엠스플뉴스가 취재했다.

[엠스플뉴스]

전국에 가랑비가 부슬부슬 내리던 3월 중순. 그날 기자는 한국체육대학교 실내 빙상장에 있었다. 빙상인들 사이에서 ‘빙상 대통령’으로 불리는 한국체대 전명규 교수를 인터뷰하기 위해서였다.

하지만, 전 교수와의 인터뷰는 쉽지 않았다. 그가 어딨는지 알 길이 없었기 때문이다. 기자가 만난 학교 관계자들은 하나같이 “평생교육원장님이 어디 계신지 알지 못한다”며 “평생교육원장님 사무실 역시 모른다”고 말했다. 여기서 평생교육원장은 전 교수를 뜻하는 것이었다.

한국체대 빙상전문 실기 담당교수인 전 교수는 학교가 운영하는 평생교육원의 원장직을 겸하고 있다. 참고로 전 교수는 대한빙상경기연맹 부회장까지 맡고 있다. 그때였다. 자신을 '빙상인'이라고 소개한 한 이가 기자에게 다가와 이렇게 말했다.

“정말 몰라서 모른다고 하겠습니까. 아실지 모르겠지만, 이 실내 빙상장을 쓰려면 전 교수님 허락을 맡아야 합니다. 그런데 학교 사람들이 전 교수가 어딨는지 모른다고요? 기자님. 여긴 왕국이에요, 왕국. 전명규 왕국.”

"전명규 교수 연구실을 찾으려면 3중 보호막을 뚫어야 한다."

한국체대 실내 빙상장을 ‘전명규 왕국’으로 칭한 이는 “전명규 교수를 만나려면 철통 보안을 뚫어야 한다”며 “3중 보호막을 뚫기가 쉽지 않을 것”이라고 말했다.

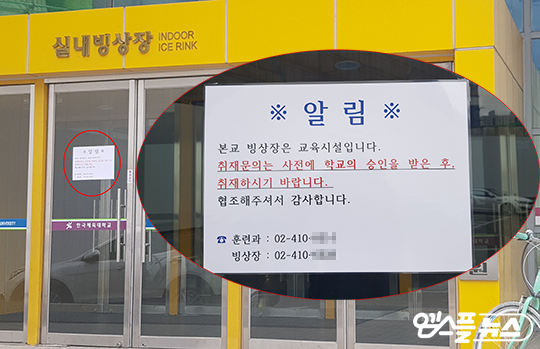

3중 보호막. 그가 말한 첫 번째 보호막과 마주치는 덴 오랜 시간이 걸리지 않았다. 한국체대 빙상장 정문에 붙여진 안내문이 첫 번째 보호막이었다. A4 용지에 적힌 '알림'이란 제목의 안내문의 내용은 다음과 같았다.

‘본교 빙상장은 교육시설입니다. 취재 문의는 사전에 학교의 승인을 받은 후 취재하시기 바랍니다.’

안내문대로 한국체대 실내 빙상장은 이 학교 학생선수들의 훈련장소다. 그렇다고 한국체대 학생선수들만 쓰는 건 아니다. 비(非) 재학생들이 사용하기도 한다. 한국체대가 외부로부터 돈을 받고서 훈련장소를 빌려주는 ‘대관’을 하기 때문이다. 대관으로 한국체대 실내 빙상장을 사용하는 초·중·고 빙상 학생선수는 최소 60명 이상으로 알려졌다.

한 대학의 체육시설 담당자는 “한국체대에 유명 아마추어 빙상선수가 많아 학교 측에서 ‘취재 협조 안내문’을 붙였을 수도 있지만, 빙상장을 사용하는 초·중·고 학생선수가 많다는 걸 고려하면 한국체대 실내 빙상장은 이미 불특정 다수가 사용하는 ‘공용 빙상장’이 됐다고 봐야할 것”이라며 “대회를 앞두고 취재 협조문을 붙였다면 모를까, 평상시까지 그런 안내문을 붙일 이유가 있을지 모르겠다"고 말했다.

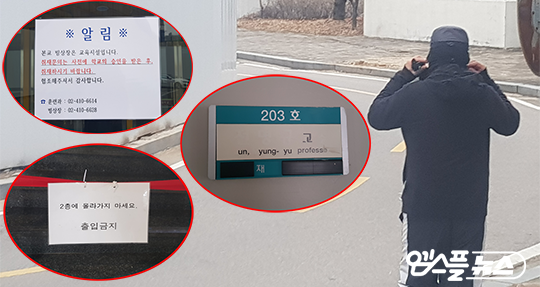

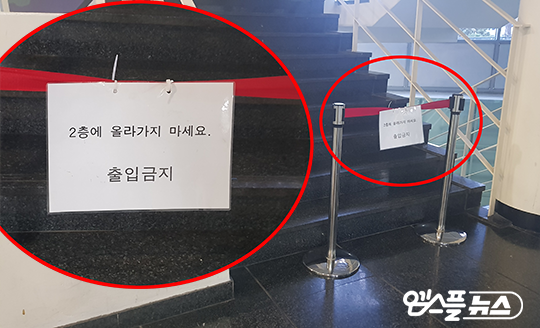

두 번째 보호막은 ‘스텐레스 차단봉’이었다. 빙상장 1층에서 2층으로 올라가는 계단에 설치된 스텐레스 차단봉엔 ‘2층에 올라가지 마세요. 출입금지’란 내용의 안내문이 붙어 있었다.

지나가는 학교 관계자에게 “2층이 왜 출입금지 구역이냐”고 묻자 학교 관계자는 “나도 모른다. 2층에 특별한 게 있는 건 아니다”라고 답했다.

기자는 출입금지 된 계단 대신 출입이 자유로운 엘리베이터를 이용해 2층으로 올라갔다. 빙상장 2층엔 교수 연구실이 있었다. 스키 종목 전문 실기를 담당하는 김00 교수 연구실(202호)과 이름 없는 연구실(203호)이 나란히 붙어 있었다.

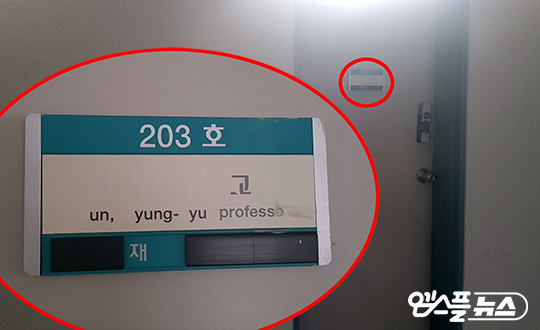

기자의 관심을 끈 건 203호였다. 다른 교수 연구실들과 달리 이 연구실에만 교수명이 써진 명판이 훼손돼 있었다. 세월의 흔적으로 교수명이 지워졌다기보단 누군가 인위적으로 이름 부분을 뗀 것처럼 보였다. 명판에 남아있는 ‘un yung yu’란 알파벳으론 정확한 교수명을 알기 어려웠다.

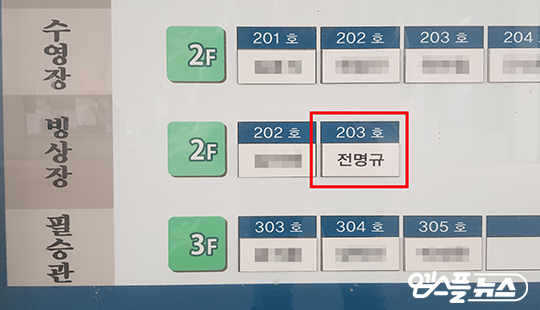

기자는 한국체대 113개 교수 연구실을 모두 살펴봤다. 명판이 없는 교수실은 역시나 203호가 유일했다. 도대체 203호는 누구의 연구실일까. 본관에 설치된 ‘교수 연구실 안내 게시판’을 통해 기자는 203호의 주인이 누군지 알 수 있었다. 바로 전명규 교수였다.

전명규 교수 "(인터뷰) 안 할 겁니다. 미안합니다."

기자가 만난 몇몇 빙상인은 입을 모아 취재협조 안내문과 2층 출입금지 그리고 명판이 떼진 교수실을 “전명규 교수 보호를 위해 누군가가 의도적으로 설치한 바리케이드”라고 주장했다. 과연 사실일까.

학교 측 입장을 듣기 위해 기자는 한국체대 실내 빙상장 관리사무소 윤00 주무관을 만났다. 윤 주무관은 “빙상부 자체 훈련 시설이 2층에 있다. 외부에 훈련 과정이 노출될 수 있어 2층을 출입금지 구역으로 제한한 상태”라고 설명했다. 몇몇 빙상인의 주장을 전면 부인하는 발언이었다.

윤 주무관은 “2층 전 교수 연구실의 명판이 왜 훼손돼 있느냐”는 질문엔 “2층에 잘 올라가지 않아 전명규 교수실 명판이 어떻게 돼 있는지 알지 못한다”고 답했다.

하지만, 2층을 '출입금지 구역'이라고 설명한 윤 주무관과 달리 한국체대 보안 관계자는 “2층이 보안시설로 지정돼 있느냐”는 기자의 문의에 “그런 소린 처음 듣는다. (2층은) 공식적으로 학교 보안시설로 설정된 곳이 아니다”란 답변을 내놨다.

전 교수 연구실의 명판이 훼손된 것에 대해서도 이 보안 담당자는 “정말인가?”하고 되물은 뒤 “그럴 리가 없을 텐데…”하며 “(만약 그렇다면) 이상한 일”이라고 답했다.

기자는 이날 오후 퇴근하는 전명규 교수와 마주쳤다. 운동복 차림의 전 교수는 모자와 목도리로 얼굴을 꽁꽁 싸매고 있었다.

빙상계 현안을 입체적으로 조명하려면 각종 논란의 중심에 서 있는 전 교수로부터 직접 입장을 듣는 게 중요하다고 판단한 기자는 전 교수에게 인터뷰를 요청했다. 그러나 전 교수는 나지막한 목소리로 인터뷰 요청을 거절했다.

“안 할 겁니다. 미안합니다.”

전 교수의 인터뷰 거절 소식을 들은 한 빙상계 인사는 “전 교수가 ‘이 또한 지나가리라’라는 안이한 생각을 하는 게 아닌가 싶다”며 다음과 같이 말했다.

“모 국회의원이 전 교수와 삼성이 지배하는 빙상연맹을 측면에서 지원한다는 건 유명한 얘기다. 모 지상파 기자의 경우는 전 교수에 맞서는 몇몇 빙상인에게 전활 걸어 ‘왜 나서느냐, 가만 있으라’는 압박을 일삼기도 한다. 이런 사람들이 전 교수 주변에 있는 한 빙상계 개혁은 영원히 기대할 수 없다. 권력과 자본의 유혹을 받지 않는 언론이 꾸준히 감시하고, 빙상계 전체가 하나가 될 때 진정한 빙상계 개혁이 이뤄질 수 있다.”

최근 권력과 자본의 유혹을 받지 않는 것으로 유명한 모 시사프로그램에서 전 교수와 빙상연맹을 취재 중인 것으로 알려졌다.

이동섭 기자 dinoegg509@mbcplus.com

+제보를 기다립니다. 빙상계 논란과 관련하여 제보를 들려주실 분은 dinoegg509@mbcplus.com로 연락주십시오. 엠스플뉴스 취재진이 성심성의껏 취재하겠습니다. 감사합니다.