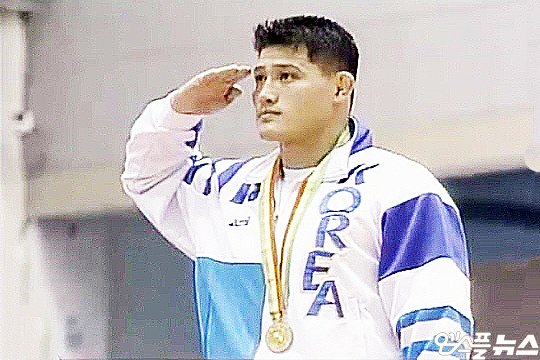

-고 송성일, 위암 4기 상태에서 아시아경기대회 금메달 딴 레슬링 ‘레전드’

-“몸을 가누기 힘든 상태에서도 ‘아프다’는 얘기 없이 훈련에 매진했던 선수”

-“1995년 1월 29일 시합을 앞두고 접한 비보, 모두가 말없이 고갤 숙였다”

-“체육계가 송성일이 남긴 업적보다 그가 흘린 땀방울의 기적을 기억했으면”

[엠스플뉴스]

“(송)성일이 형이 웃는 걸 딱 한 번 봤습니다. 1994년 10월 5일 히로시마 아시아경기대회 금메달을 목에 걸었을 때였죠. 그 미소가 지금도 생생합니다.”

한국 레슬링의 전설 심권호가 고(故) 송성일(197cm)을 떠올리며 한 말이다.

레슬링계는 송성일이 따낸 1994년 히로시마 아시아경기대회 그레코로만형(상반신만을 사용해 공격과 방어를 하는 레슬링 경기 방식) 100kg 금메달을 ‘기적’이라고 부른다. 송성일이 위암 4기 상태에서 대회에 출전해 정상에 오른 까닭이다.

그로부터 3개월이 지난 1995년 1월 29일 오전 9시. 체육계로부터 ‘의지의 체육인’으로 불린 송성일은 3개월의 투병 생활 끝 25살 꽃다운 나이에 숨을 거뒀다.

“성일이는 ‘힘들다’고 얘기한 적이 한 번도 없었다”

고 송성일은 중학교 2학년 때인 1983년부터 레슬링 선수를 꿈꿨다. 또래보다 크고 힘이 센 걸 눈여겨본 담임 선생님의 권유가 송성일의 진로 선택에 큰 역할을 했다.

송성일이 레슬링계의 눈을 사로잡은 건 아시아경기대회를 1년 앞둔 1993년이었다. 당시 송성일은 히로시마에서 열린 아시아 그레코로만형 선수권대회 정상에 올랐다. 같은 해 스웨덴 스톡홀름에서 열린 세계선수권대회에선 4위를 기록했다. 송성일의 선수 시절을 함께한 방대두 감독은 “아시아 대회 우승보다 세계선수권 성적에 크게 놀랐다”며 당시의 감정을 기억했다.

“한국인이 세계선수권 그레코로만형 100kg에서 낸 최고 성적이었습니다. 당시만 해도 한국 선수들은 작고 단단한 체형이었어요. 크고 기량이 뛰어난 선수는 드물었죠. 현지 관계자들이 했던 말이 지금도 기억납니다. ‘진짜 한국 선수 맞나. 키가 크고 몸이 아주 좋다. 저렇게 훌륭한 몸을 가진 선수는 세계 어디서도 찾아보기 어렵다. 향후 어떤 선수로 성장할지 아주 기대된다’고 했죠.”

국제무대에서 두각을 나타내기 시작한 송성일은 1994년 히로시마 아시아경기대회 금메달을 향해 거침없이 내달렸다. 방 감독과 동료들은 ‘송성일이 몸도 가누기 힘들 정도로 아프다’는 건 상상조차 할 수 없었다. 방 감독은 1994년 히로시마 아시아경기대회를 준비 중인 송성일의 모습을 생생하게 기억했다.

“아시아경기대회 석 달쯤 앞두고서부터 ‘속이 안 좋다’는 얘길 자주 했습니다. 그때마다 선수촌 전문 병원에서 소화제를 받아먹고 훈련에 매진했죠. 누구보다 많은 땀을 흘렸어요. 표정에서부터 ‘아프다’는 걸 드러내지 않았습니다. 성일이 입에서 ‘힘들다’는 얘기가 나온 적은 한 번도 없었어요.”

태릉선수촌에서 송성일과 함께 1994년 히로시마 아시아경기대회를 준비한 심권호도 마찬가지였다. 송성일이 ‘아프다’는 건 눈치챌 수가 없었다.

“성일이 형은 고된 훈련을 빠짐없이 받았어요. 웨이트 트레이닝 기구는 태릉에서 가장 무거운 걸 들었죠. 형이 ‘살이 빠진다’고 했지만 다들 ‘별일 아니’라고 생각했습니다. 외려 ‘체중 관리에 신경을 덜 쏟아도 돼서 부럽다’고 했죠. 1994년 아시아경기대회 금메달을 딴 순간까지 형이 위암 4기일 거라곤 상상 못 했습니다.”

송성일은 1994년 히로시마 아시아경기대회 일정을 마무리하고 병원을 찾았다. 처음 정밀 검진을 받고 위암 4기란 얘길 들었다. 그는 곧바로 수술대에 올랐다. 10일 만에 퇴원하면서 ‘완치’를 기대하게 했지만, 얼마 지나지 않아 위통을 호소해 재입원했다. 병원에선 ‘수술 후유증이 심해 항암제 투여가 불가능하다’는 판단을 내렸다.

“성일이 형을 다신 못 볼 거라곤 한 번도 생각해 본 적이 없었습니다. 1차 수술이 성공적으로 끝났다는 소식을 접했을 땐 ‘금방 돌아오겠네’라고 동료들과 얘기했죠. 그런데 얼마 지나지 않아 ‘성일이 형이 세상을 떠났다’는 얘길 들었습니다. 체육관에서 시합을 준비 중인 때였죠. 감독님과 선수들 모두 몇 분 동안 아무 말도 못 했어요. 누구보다 건강했던 형이 숨을 거뒀다는 게 믿기지 않았습니다.”

“성일이 형은 정상에 섰을 때만 웃었던 선수였습니다.”

레슬링계는 고 송성일을 한계를 뛰어넘는 선수로 기억한다.

고 송성일은 키 197cm에 100kg이 넘는 거구였지만 러닝을 뛸 때 뒤로 처지는 일이 드물었다. 훈련에서부터 남에게 지는 걸 싫어했고, 한계를 뛰어넘으려는 정신력이 남달랐던 까닭이다.

당시 태릉선수촌에서 훈련한 100kg급 선수 가운데 로프 훈련을 팔 힘만으로 소화한 건 송성일뿐이었다. 보통 무게가 나가는 선수들은 다리를 감고 로프를 탄다. 팔 힘만으론 자신의 무게를 감당하기 힘든 까닭이다. 송성일이 평상시 웨이트 트레이닝을 비롯한 개인훈련을 얼마만큼 했는지 알 수 있는 대목이다.

송성일은 훈련장에서 100%를 쏟아붓는 선수였다. 고된 훈련을 마치면 감독과 코치, 동료들에게 부족한 기술을 쉴 새 없이 묻고 배웠다. 1994년 히로시마 아시아경기대회를 앞두고 잦은 복통에 시달렸지만 달라진 건 없었다. 스스로 ‘조금만 더’를 외치며 매일같이 훈련량을 늘렸다.

방대두 감독은 “보통 선수들은 훈련을 마치면 ‘오늘 하루도 최선을 다했다’고 생각한다”며 “성일이는 단 한 번도 그런 표정이나 말을 한 적이 없다”고 말했다. 이어 “그는 현장에 후회를 남겨본 적이 없는 선수였다. 머릿속엔 ‘어떻게 하면 지금보다 발전할 수 있을까’란 생각으로 가득했다. 성일이가 우리 곁을 떠났지만 그가 남긴 정신을 후배들이 배웠으면 하는 바람”이라고 했다.

심권호는 1994년 히로시마 아시아경기대회를 마친 후를 떠올리며 다음과 같은 말을 전했다.

“성일이 형은 아시아 정상에 섰을 때 딱 한 번 웃었습니다. 참으로 행복한 얼굴이었어요. 후배들이 그 감정을 느껴봤으면 합니다. 자신과 싸움에서 이겨온 긴 시간이 선물한 미소. 성일이 형은 ‘이 정도 했으면 됐지’가 아니라 ‘어제의 나를 뛰어넘는다’는 각오로 하루하루를 살았습니다.”

2020년 1월 29일은 송성일이 세상을 떠난 지 정확히 25년째 되는 날이다. ‘지도자가 사랑할 수밖에 없는 선수. 묵묵히 훈련하며 동료들을 이끈 리더.’ 레슬링계는 송성일을 잊지 않았다. 그들은 송성일이 흘린 기적의 땀을 생생하게 기억한다.

이근승 기자 thisissports@mbcplus.com