-코로나19 장기화 속에 생존의 위기 겪는 프로야구

-유관중 개막했지만 관중석 수용 규모 10% 채우기도 버겁다…매진 없는 구단도

-취식 금지와 응원 제한, 인기 좌석 제한 등이 원인

-현장 아우성에도 요지부동인 KBO, 문체부와 중대본…이대로 가면 프로야구 망한다

[엠스플뉴스]

수도권 A 구단 마케팅 담당자는 지난주 평일 오후 서울 한 백화점에 들렀다가 충격적인 장면을 목격했다.

“지하 식당가와 힙스터들이 좋아하는 커피전문점을 방문했는데, 정말이지 깜짝 놀랐다. 밀폐된 실내 공간인데도 사회적 거리 두기가 무색하게 사람이 바글바글했다. 다닥다닥 붙어 식사하는 건 기본이고, 커피점도 빈자리가 하나 없더라. 텅텅 빈 우리 팀 홈구장 관중석이 떠올라서 피가 거꾸로 솟는 느낌을 받았다.”

지방 C 구단 마케팅 팀장은 지난 어린이날 지인이 보내준 한 장의 사진을 떠올렸다. 수도권 한 놀이공원 매표소 앞을 찍은 사진에는 입장객이 발 디딜 틈도 없이 인산인해를 이루고 있었다.

“마치 이스라엘 성지순례 현장 사진을 보는 것처럼 사람이 넘쳐났다. 야구장은 어린이날도 10%를 간신히 채웠는데, 그 사진을 보니 가슴이 꽉 막힌 것처럼 답답해졌다.”

관중석 10% 채우기도 버거운 KBO리그…1천 명 미만 관중도 6차례

지금 KBO리그 구성원들은 위기감과 패닉 상태를 넘어 체념 단계에 진입했다. 2021시즌 ‘유관중’으로 개막했지만 야구장 관중석의 10%도 채우지 못하는 상황이 지속하면서 이대로 가다간 리그가 망할 수도 있다는 공포에 휩싸였다.

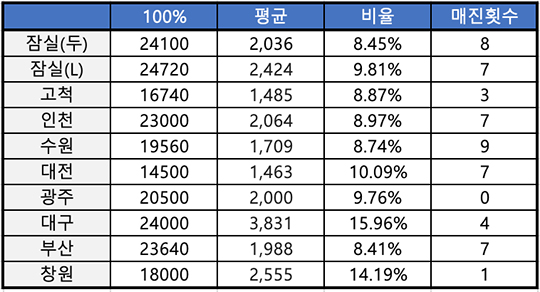

5월 18일까지 치른 178경기 가운데 문화체육관광부가 허락한 수용 규모를 다 채운 경기(차마 ‘매진’이란 말은 못 쓰겠다)는 53회. 수용 규모의 30%를 채운 경기는 단 6경기뿐이다. 이 중 하나는 NC가 지난해 우승 기념 무료입장 이벤트를 진행한 4월 16일 창원 한화-NC전이다.

코로나19 사태 이전까지만 해도 KBO리그 야구장 좌석점유율은 매년 50% 이상을 유지했다. 평일에도 전체 좌석의 2~30%는 꾸준히 채웠던 프로야구다. 하지만 이제는 좌석의 10%도 채우기 버거운 상황이다. 1천 명 미만의 관중만 들어온 경기가 벌써 6번이나 나왔다.

18일까지 홈경기 평균 관중 수가 수용 규모의 10%를 넘긴 구단은 한화(10.9%), 삼성(15.96%), NC(14.19%) 세 팀뿐이다. 이 가운데 한화는 10% 입장으로 개막해 5월부터 30% 입장이 허용됐고, 삼성과 NC는 개막 이후 줄곧 30% 입장이 허용됐지만 실제 관중은 20%도 들어오지 않았다. KIA 홈구장인 광주는 30% 입장 허용에도 아직 매진이 없고, 전체 수용 규모의 9.76%를 채우는 데 그쳤다.

지방 B 구단 마케팅 직원은 “상황이 지금보다 더 나빠질 것”으로 내다봤다. “보통 프로야구 한 시즌 흥행은 개막 초반인 4, 5월에 결정 난다. 지금까지 관중 입장 추이를 봤을 때는 이미 게임이 끝났다고 본다. 이제 7, 8월 들어 무더위가 시작되면 마스크 쓰고 야구장 오는 관중이 얼마나 되겠나. 실무자로서 할 수 있는 일이 아무것도 없어 깊은 무력감과 자괴감이 든다.”

구단 실무진들은 코로나19로 인해 위축된 심리, 프로야구 인기 하락 외에도 현실과 동떨어진 방역 지침이 문제라고 지적한다. 수도권 구단 관계자는 “문화체육관광부와 중앙재난안전대책본부의 정책이 너무나도 현실과 동떨어져 있다. 야구장 취식 금지와 응원 제한, 좌석 제한이 가장 큰 문제”라고 목소리를 높였다. 강도높은 사회적 거리두기에서 생활 방역으로 정책이 바뀌었는데도 야구장에만 과도한 기준을 요구한다는 지적이다.

이 관계자는 “응원가도 못 부르고, 치맥도 마음대로 못 먹는 데 비싼 돈을 내고 야구장에 오려고 하겠나. 사람들과 함께 치맥 먹으면서 보는 게 야구장 직관의 가장 큰 즐거움인데, 그걸 못하게 하니 야구장에 올 이유가 없다. 차라리 그냥 TV로 편하게 보는 쪽을 택하는 것 같다”고 했다.

지방구단 관계자도 “취식 금지 문제가 제일 결정적이다. 야구 경기 시간은 딱 저녁 식사 시간대라서 경기하는 3시간 동안 뭐라도 먹어야 한다. 그런데 좌석에서는 아무것도 못 먹게 하고, 지정된 취식 장소에는 사람이 바글바글하니 누가 야구장에서 음식을 사 먹으려 하겠나”라고 비판했다.

이 관계자는 “백화점이나 쇼핑몰 식당가는 밀폐된 실내 공간인데도 제한 없이 사람을 받고 거리두기 없이 밀집해서 밥을 먹는다. 반면 야구장은 실외 공간에서 모두가 같은 방향을 바라보고 앉는 구조다. 그런데 백화점과 식당가는 취식이 허용되고, 야구장은 취식이 불가능하다. 정책이 옳으냐 그르냐를 떠나서 형평성이 맞지 않는다”고 목소리를 냈다.

다른 지방구단 관계자는 “개인적으로는 육성응원 금지도 잘 이해가 가지 않는다”고 했다. “야구장에서는 모든 관중이 마스크를 쓰고, 거리두기를 하고 앉아 응원한다. 그런데도 육성 응원을 하면 비말이 튀어 감염 우려가 있다? 과도한 조처라는 생각이 든다. 해당 정책을 결정한 분들이 야구장에 한 번이라도 와보고 그런 결정을 내렸는지 의문이다.”

수도권 구단 관계자는 “야구장은 단순히 야구 경기만 보러 오는 곳이 아니다. 먹고 마시고 함께 즐기면서 사람들과 일체가 되는 경험을 제공하는 곳인데, 가족과도 두 칸 떨어져 앉아서 가만히 보기만 해야 한다면 아무리 야구 좋아하는 팬이라도 오고 싶은 마음이 들지 않을 것 같다”며 “실무진 사이에선 ‘이런 분위기라면 구단에서 관중에게 돈을 준다고 해도 야구장에 안 올 것 같다’는 말까지 나올 정도”라고 전했다.

취식 금지, 응원 금지, 인기 좌석 제한…야구장 직관 기피하는 3대 요인

이 모든 진입 장벽을 뚫고 기껏 야구장에 와도, 원하는 좌석에 앉을 수 없다는 것도 문제다.

10%, 30% 제한은 외야석, 최상단 좌석 등 비인기 좌석까지 모두 포함한 비율이다. 홈팀 응원석에 앉고 싶은데 원정팀 응원석밖에 자리가 없고, 내야에 앉고 싶은데 외야석만 남아있다 보니 야구장에 오기를 더 기피하게 된다는 분석이다.

수도권 구단 팀장은 “관중이라면 일단 경기가 잘 보이는 내야석을 선호하게 마련인데 내야석은 판매 좌석 수가 제한돼 있다. 홈팀 팬이 선호하는 1루 쪽 응원석도 마찬가지”라며 “LG 팬인데 잠실구장에서 KIA나 삼성쪽 응원석에 앉고 싶은 사람이 누가 있겠나. 원하는 좌석이 없으면 야구장에 오는 게 꺼려질 수밖에 없다”고 했다.

지방 구단 마케팅 담당자는 “현재는 문체부에서 인기 좌석, 비인기좌석 구분 없이 일정한 좌석 간격을 정해놓은 상태다. 무조건 앞뒤로 두 칸 이상 띄어 앉게 돼 있다”며 “만약 10%, 30%라도 안 팔리는 좌석보다 인기 좌석을 좀 더 많이 판매할 수 있게 하면 상황이 조금은 나아질 것 같은데, 계속 건의는 하고 있지만 전혀 달라지는 게 없다”고 전했다.

관중석 10%도 채우지 못하는 상황이 길어지면서 구단들의 적자 폭도 갈수록 커지는 중이다. 수도권 구단 관계자는 “정상적인 상황이라면 입장수익으로 연 6, 70억 원이 들어와야 하는데 지금은 10억 원도 벌기 어렵다. 지난해 입장수익은 총 2억 3천만 원에 불과했다”며 “이 수익으로 어떻게 구단을 운영하나. 야구단은 대기업이 운영하니까 망해도 되는 건가”라고 하소연했다.

지방구단 관계자는 “10, 30% 관중을 받아서는 수익을 내기 어렵다. 경기를 치르면 치를수록 오히려 적자”라며 “1경기 운영비용으로 평균 2,500만원이 들어가는데, 관중 10%가 입장하면 수익은 2천만 원밖에 되지 않는다. 매 경기 5백만 원 생돈이 빠져나간다”고 했다.

다른 지방구단 관계자는 “올 시즌 우리 구장을 비롯해 몇몇 구장에 코로나19 확진자가 다녀갔다. 하지만 거리두기를 철저히 준수하고, 입장객 모두가 마스크를 쓰고 있었기 때문에 추가 확진자가 전혀 나오지 않았다”며 “어차피 추적이 다 되고, 어느 좌석에 앉았고 누구와 접촉했는지 다 알 수 있다. 야구장만큼 관리가 잘 되는 곳이 없는데도 10%를 유지하라고 하니 답답하다”고 말했다.

한 수도권 구단 실무자의 말은 절망과 무력감에 빠진 KBO리그의 현재 분위기를 잘 대변한다. 이 실무자는 “얼마 전 주말 경기에 예매표가 800장밖에 팔리지 않은 날이 있었다. 그날 온종일 입맛이 없어서 한 끼도 먹지 않았다. 이대로 이렇게 아무것도 못 해본 채 말라 죽는 건가 싶어서 울화통이 터지더라”며 이렇게 외쳤다.

“프로야구 산업 전체가 생존의 위기를 겪고 있는데 KBO는 대체 어디서 뭘 하고 있는지 모르겠다. 현실과 동떨어지고 불공평한 정책을 프로야구에만 강요하는 문체부와 중대본은 KBO리그가 망해도 상관없다는 건가. 이대로라면 코로나19가 끝난 뒤에도 야구장 관중 숫자가 영영 회복되지 않을 수도 있다. 10% 관중이 일시적인 현상이 아닌 앞으로의 일상이 될까 너무나 두렵다.”

배지헌 기자 jhpae117@mbcplus.com