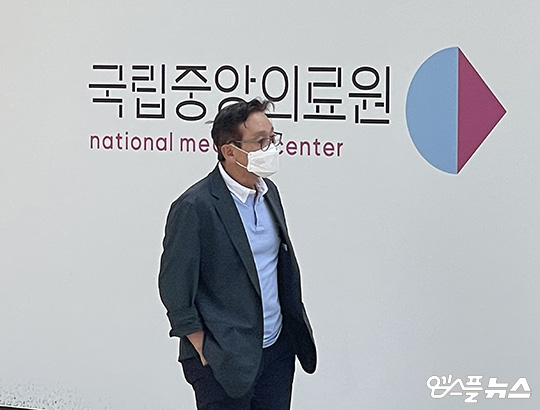

-LG 트윈스 떠난 지 5개월 만에 인스트럭터로 돌아온 최일언 코치

-“처음엔 시간 많아서 좋았다. 얼마 안 지나 야구장 생각에 못 견디겠더라”

-낮에는 LG 지도자로, 밤에는 국가대표 투수코치로 다시 바빠진 최일언 코치

-“베테랑 지도자들의 경험과 지식, 우리 야구계가 잘 활용해야”

[엠스플뉴스]

“처음 LG에서 나왔을 땐 시간이 많아서 좋았다. 이제 야구 일은 그만해야겠다 마음도 먹었었다. 그런데 한 달이 지나고, 두 달이 지나면서 마음이 바뀌었다. 다시 운동장에 나가서 선수들과 함께하고 싶어서 못 견디겠더라.”

최일언 2021 도쿄올림픽 야구대표팀 투수코치는 지난 28년 동안 한 해도 쉬지 않고 계속 일했다.

1992년을 끝으로 현역 은퇴한 뒤 1993년부터 OB 베어스 코치로 일하기 시작해 한화 이글스(2004, 5년)-SK 와이번스(2006~11년) 코치를 지냈고 2012년부터 NC 다이노스 창단 코치를 맡아 수많은 유망주를 키웠다.

2018시즌을 끝으로 NC를 떠난 최 코치는 곧바로 류중일 감독의 부름을 받고 LG 트윈스에 합류했다. 지난 2년간 젊은 투수들을 여럿 발굴하며 탄탄한 마운드를 구축하는 데 힘을 보탰다. 그러다 류 감독의 재계약 불발과 함께 LG와 계약이 끝나면서 팀을 나오게 됐다.

“야구 떠나니 처음엔 좋았는데…얼마 지나니 못 견디겠더라” 최일언 코치가 LG 돌아온 이유

최일언 코치는 처음 LG와 계약이 끝났을 때는 속이 후련했다고 했다. 최 코치는 “LG에서 잘리니까 시간이 많아져서 좋았다”며 “솔직히 내심 그만했으면 하고 바라기도 했다. 언젠가부터 자꾸만 그런 생각이 들더라. ‘내가 앞으로 살아봐야 몇 년이나 더 산다고 여기서 이렇게 아등바등하고 있을까’. 그래서 LG와 재계약이 안 됐을 때 차라리 잘됐다는 생각을 했다”고 했다.

재계약 불발 이후 최 코치는 고향인 일본 시모노세키로 떠났다. 일본 어머니 집에 잠시 머물다 올해 초 아내와 딸이 거주하는 미국으로 건너가 오랜만에 가족과 함께 시간을 보냈다. OB 베어스 유니폼을 입고 프로야구 선수 생활을 시작한 이래 처음 누리는 여유였다.

그러나 야구의 인력이 마치 바닷물을 끌어당기는 달처럼 최 코치를 그냥 놔두지 않았다. 하루가 지나고 이틀이 지날수록 최 코치의 머릿속은 온통 야구 생각으로 가득 찼다. “두 달 반을 가족 곁에서 아무 하는 일 없이 지냈는데, 힘들었다. 야구를 떠나니까 내가 할 일이 아무것도 없었다. 떠날 때는 그만하고 싶은 마음이었는데, 막상 야구 일을 안 하니까 이건 아니라는 생각이 자꾸만 들었다.”

도저히 못 견디겠다 싶을 때쯤, 한국에서 한 통의 전화가 걸려왔다. LG 트윈스 차명석 단장이었다. 차 단장은 최 코치에게 “LG 2군 투수 인스트럭터를 맡아달라”고 제안했다. 길게 고민할 필요가 없었다. 결국 최 코치는 5개월 만에 다시 LG로 복귀했고, 1993년부터 시작된 29년 연속 프로 지도자 경력을 이어가게 됐다.

한국에 돌아와 2주 자가격리를 마친 최 코치는 다시 바쁜 하루하루를 보내고 있다. 경기도 이천 챔피언스파크 숙소에서 지내면서 LG 2군 지도와 대표팀 업무를 소화하느라 몸이 두 개라도 모자랄 정도다.

낮에는 LG 2군 투수들을 지도한다. 최 코치는 “2군 경기에 못 나가는 투수들을 위주로 보고 있다. 힘들다”며 미소를 보였다. NC 코치 시절 다른 구단에서 버림받은 선수들, 갓 프로에 들어온 신인 선수들을 데리고 리그 정상급 마운드를 세웠던 최 코치다. 말로는 ‘힘들다’고 하지만 2군 경기도 못 나가는 투수들이 조금씩 투수다운 투수로 변해가는 모습을 보는 게 최 코치에겐 즐거움이다. 최 코치는 야구장에서 자신의 레종데트르(Raison d'être), 삶의 이유를 찾는다.

저녁 시간엔 KBO리그 1군 5경기를 시청하며 대표팀 투수 자원을 관찰한다. 최 코치는 “한 구장에 가면 다른 구장 경기를 볼 수가 없어서 주로 TV로 본다”며 “예비 엔트리에 속한 선수가 선발이면 일단 그 경기부터 집중적으로 본다. ‘제발 잘 던져라’하는 마음으로 본다. 그러다 얻어터지면 ‘에이~’하고 다른 데로 채널을 바꾼다”고 말했다.

최 코치는 “이의리, 김진욱, 이승현 등은 김광현, 양현종의 신인 시절과 비교해도 손색없는 좋은 유망주”라면서도 “투수에게 가장 중요한 건 컨트롤, 둘째가 무브먼트, 셋째가 스피드다. 볼만 빠르다고 좋은 투수가 되는 건 아니란 점을 젊은 투수들이 항상 명심했으면 한다”고 강조했다.

“야구와 육상은 다르다고 항상 강조한다. 육상은 무조건 멀리 던지고, 빠르게 달리면 되지만 야구는 공만 빠르게 던진다고 이길 수 없다. 야구는 아웃카운트를 잡는 쪽이 이기는 경기다. 빠른 공 던지기 대결로 착각해서는 안 된다.” 최 코치의 말이다.

“베테랑 야구 지도자들의 경험, 우리 야구의 소중한 자산…야구계가 활용해야”

일하고 싶은 열의가 있고, 끊임없이 불러주는 곳이 있다는 점에서 최일언 투수코치는 행복한 야구 지도자다. 최근 프로야구에선 베테랑 지도자들의 설 자리가 급속도로 좁아지는 추세다. 젊은 감독과 외국인 감독이 1군 사령탑을 꿰차고, 전반적인 리그 지도자들의 평균 연령이 젊어지면서 경험 많은 코치들의 설 자리가 사라졌다.

지역 방송 해설자로 일하는 한 야구인은 “지금도 운동장에 나가 펑고치고 선수들을 가르치고 싶어서 몸이 근질근질하다. 자다가 꿈에서도 펑고를 칠 정도”라면서 “그런데 불러주는 곳이 없다”며 입맛을 다셨다. 나이 많고 엄격한 지도자를 구단에서 부담스러워하고, 선수들도 바라지 않는 것 같다는 말도 했다.

구경백 일구회 사무총장은 “우리 구단들과 야구계가 베테랑 지도자들의 경험과 역량을 활용할 방법을 찾았으면 좋겠다”는 생각을 전했다. 구 총장은 “요즘 야구 트렌드에 안 맞는다, 구단 방향과 안 맞는다고 하지만 잘 찾아보면 베테랑의 노하우를 활용할 방법이 얼마든지 있다”고 했다.

대학야구의 신흥 강호로 떠오른 강릉영동대가 좋은 예다. 영동대 김철기 감독은 프로 무대를 떠난 선배 지도자들을 대거 인스트럭터로 초빙한다. 정영기 전 롯데 2군 감독을 비롯한 백전노장들이 합류해 대학 선수들에게 각자의 전문 기술을 전수하고 있다.

강릉고 최재호 감독은 “영동대 선수들은 경험 많은 지도자들의 노하우를 배울 수 있어 좋고, 지도자들은 그라운드에서 일할 수 있으니 모두에게 좋은 일”이라며 “노장 지도자들의 경험과 지식은 우리 야구의 소중한 자산이다. 요즘 시대에 안 맞는다고 무조건 배제하지 말고, 야구 발전에 기여할 수 있는 기회가 더 많이 생겼으면 좋겠다”고 말했다.

배지헌 기자 jhpae117@mbcplus.com